|

Les Inmates et le rock'n'roll

«

Tu sais parfois la vie me réserve des choses drôles , Encore faut-il qu'on leur montre le chemin . A la fin des années soixante , ce sont surtout les Californiens du si bien nommé Creedence Clearwater Revival qui , magistralement , s'en chargèrent . Dix ans plus tard , l'histoire se répéta avec une poignée de puristes talentueux , au premier rang desquels Robert Gordon et les Inmates . La première partie de cette chronique - « Les Inmates et la soul music » - rappelait que Bill Hurley doit sa vocation de chanteur au film « Jailhouse rock » , qui lui a aussi inspiré le nom du groupe ( en français , Les Taulards ) . Il n'est donc pas étonnant que le rock'n'roll soit à la base du répertoire des Inmates , qu'il s'agisse de créations , largement dues à leur soliste Peter « Gunn » Staines , ou de reprises . C'est quelques-unes de ces dernières que je vous propose de passer ici en revue , pour les comparer aux versions originales . Par ordre chronologique dans la discographie des Inmates . « Dirty water » C'est une expérience vécue avec sa petite amie lors d'une balade sur les berges de la River Charles à Boston - où il avait mis en fuite une brochette de petites voleuses - qui a inspiré « Dirty water » à Edd Cobb , l'ancienne voix de basse des Four Preps reconverti dans l'écriture et la production chez Tower Records , filiale de Capitol . Les Standells , qui ont une image usurpée de rebelles comparable à celle des Rolling Stones à leurs débuts , alors qu'il s'agissait en réalité d'un juke-box group , et qui deviendront des icônes de la génération punk des seventies , en font un tube en 1966 ( n° 11 au Billboard ) . On trouve donc logiquement ce « Dirty water » en ouverture d'un « Best » du groupe publié par Rhino Records en 1989 ( R2 70176 ) . Clin d'oeil de l'histoire : les Standells refuseront ultérieurement « Tainted love » également écrite par Ed Cobb , qui la proposera … aux Inmates pendant leur tournée américaine 1980. Le groupe réalisera une démo, mais renoncera à sortir cette chanson après le carton mondial de Soft Cell en 1981.

La version originale de « Dirty water » est très bonne . A peine promu chanteur concurremment avec Larry Tamblyn , Dick Dodd - l'ex-batteur de Jackie DeShannon - l'interprète avec un mélange rare de flegme et de mordant et d'une voix joliment nasillarde , avec quelques intonations à la Phil May ; ses complices - Larry Tamblyn , Gary Lane et Tony Valentino - prolongent en choeur le refrain ( « I love that dirty water » ) produisant ainsi une sorte d'écho ou de réverb' du meilleur effet ; un solo d'harmonica remplace celui , habituel , de guitare et la section rythmique est plutôt à son affaire .

Mais que dire de la version des Inmates , treize ans plus tard , sinon que c'est un chef d'oeuvre , un sommet , un monument , une merveille !

D'emblée

, le riff de Peter

Gunn ( si/do glissés , do , si bémol , si bémol

, la ) joué sur sa '' Fender

Jaguar " avec le seul soutien d'une cymbale , suivi d'un roulement

de caisse claire et de la reprise du riff à trois guitares

avec la batterie de l'éphémère John

Bull , installent le son caractéristique des Inmates

, métallique , clair , ample , dense et tonique , à

côté duquel celui des Standells

paraît rescapé d'un sanatorium . Et lorsque le grand

Bill Hurley

s'empare du micro ( « I

want to tell you a story / I want to tell you about my town

/ I want

to tell you a story now people / And it's all about my town ...

» ) , on mesure toute la différence entre un batteur

ayant des facilités vocales et celui dont Robert

Plant

dit qu'il est « sans

conteste le plus grand chanteur anglais » . Plus

incisif qu'un « six blade

knife » dès ce premier simple , Bill

fait preuve d'une aisance que l'on qualifierait d'insolente si l'expression

n'était galvaudée . Il en profite d'ailleurs pour modifier

légèrement les paroles - plutôt sommaires

- la Tamise remplaçant la « River

Charles » et Londres étant substituée à

Boston . Mais il est sorti

sur un mini-label londonien , Soho

, ce qui limite grandement sa distribution . Les Inmates

pressent donc Radar

de racheter les master tapes

en vue d'une réédition , mais cette maison de disques

attendra que la chanson soit classée « simple

de la semaine

» dans la presse spécialisée pour accéder

à leur demande . L'eau sale de la Tamise n'a pas attendu ,

elle , pour couler sous les ponts et l'engouement pour ce «

Premier

délit » des Inmates

s'est quelque peu évaporé . «

Dirty water

»

ne sera donc pas , en Grande-Bretagne , le tube qu'il aurait dû

être , atteignant seulement la 79ème place des charts

. What a shame ! Le succès

commercial viendra d'autres pays européens , les Pays-Bas ,

l'Allemagne , l'Italie et - surtout - la France où

, après s'être produits au « Gibus

» le 18 mai 1979 , les Inmates

reviennent pour le MIDEM

de Cannes le 19 janvier 1980 , puis au « Bataclan

» le 30 janvier , ce qui leur vaut un passage dans « Chorus

» présentée par Antoine

de Caunes ( fin connaisseur dont on sait qu'il parrainera le

premier album de Webb Wilder

dans l'hexagone quelques années plus tard ) . Les Américains

, qui ont inventé le rock'n'roll , ne s'y trompent pas non

plus . Ils réservent un accueil particulièrement chaleureux

aux Inmates qui tournent

dans toutes les grandes villes des Etats-Unis et du Canada , où

ils rencontrent notamment Don

Covay ( qui les rejoint sur scène à New York

pour chanter « Three-time

loser

» avec eux ) , Peter

Wolf du J

Geils Band ( qui n'a pas la même chance ) , Bruce

Springsteen ( qui vient les féliciter et converser longuement

backstage à Asbury

Park ) , Cyndi

Lauper ( qui

fait leur première partie à Los Angeles et revient pour

un rappel à leurs côtés ) et

Edd Cobb

, absolument ravi d'engranger des droits d'auteur inattendus

grâce à eux . Les articles de presse pleuvent et ils

sont aussi largement diffusés à la radio que les Bee

Gees et Police

. A l'initiative de Polydor

US , le groupe au nom prédestiné ne reste pas «

aux

portes du pénitencier

» et joue donc à Sing Sing pour les détenus

et les gardiens , véritablement conquis , qui les aident à

installer leur matériel sur scène . « Midnight to six man » Publiée au Royaume-Uni en décembre 1965 ( SP Fontana TF 647 ) puis en août 1966 ( EP Fontana TE 17472 intitulé « On Film » car reprenant la B.O. d'un court documentaire diffusé par la BBC quelques mois plus tôt ) cette superbe chanson des Pretty Things , dont le nom doit beaucoup à Bo Diddley , figure sur leur troisième EP français et sur un album lui empruntant son titre et qui , à deux morceaux près , correspond au deuxième 30 cm anglais du groupe ( « Get the picture ? » ) . On la retrouvera notamment sur la compilation « The EP Collection … plus » ( See For Miles Records , 1997 ) et surtout , remastérisée en haute définition , dans le somptueux coffret au format Long box réalisé par Magic Records ( « The Pretty Things . Midnight to six man . 40th anniversary » , 2004 ) et illustré d'une photo prise à « La Locomotive » :

Ecrite par Phil May et Dick Taylor en une demi-heure , avant de se rendre au studio IBC dans le nord de Londres où ils passent seize heures à la travailler - avec John Stax à la basse , Brian Pendleton à la guitare rythmique , Skip Alan à la batterie , Nicky Hopkins au piano et Glyn Johns aux manettes - « Midnight to six man » est mise en boîte … entre 2 et 7 heures du matin ! Phil May , qui fait difficilement dans la langue de bois , explique qu'il s'agit là d'une sorte de charge « contre les frimeurs des boîtes , contre certains types du showbiz et leur hypocrisie . J'en avais assez de tous ces gars à moitié bourrés qu'on croise la nuit dans les clubs , qui vous promettent monts et merveilles mais qui vous reconnaissent à peine quand vous les rencontrez dans la rue en plein jour . » De fait , la chanson a la couleur de la nuit et nous offre une trop courte tranche de ce R'n'B brut , cru , « sale » et sans compromis qui est la marque de fabrique des Pretties . On aime la voix de Phil qui exprime ici une forme d'anxiété , le choeur des musiciens qui lui répondent et le solo incisif de Dick Taylor . Dick n'a évidemment pas fait l'affaire du siècle en quittant Little Boy Blue & The Blue Boys où il tenait la basse aux côtés de Mick Jagger et Keith Richards ( My Taylor is not rich ! ) mais nous y avons , nous , gagné un soliste enflammé . Le Melody Maker pronostique un carton qui ramènera les '' Jolies Choses '' dans les hauteurs des classements . « Don't bring me down » et « Honey , I need » y avaient en effet atteint les 10ème et 13ème places . Mais , au grand dam du groupe et de Fontana , « Midnight to six man » plafonne en 46ème position . Question de mode sans doute , qui échappait aux rockers et était alors dominée par la soul music … Comme celle de « Dirty water » , la reprise des Inmates est incluse dans leur « First offence » d'octobre 1979 . C'est un choix de Peter Gunn et Tony Oliver , grands amateurs de British beat . A la première écoute comparative, trois choses frappent instantanément : la qualité de la frappe d'Eddie Edwards , particulièrement régulière et agressive , la majesté de la ligne de basse de Ben Donnelly , et la tonalité plus basse adoptée par les Inmates donnant l'impression erronée que leur version est plus lente que la V.O. Contrairement aux créateurs , les Inmates n'ont pas transpiré sur la chanson jusqu'au bout de la nuit . Leur reprise est donc plus claire , plus aérée , et bénéficie d'une section rythmique d'acier qui lui donne un tempo plus saccadé . Le piano a été supprimé , avec un brio époustouflant Peter Gunn joue des effets larsen dans son solo , la voix de Bill Hurley a cette profondeur et cette tonicité dont on ne se lasse jamais et Vic Maile rehausse encore l'ensemble par sa production de qualité . La personnalité musicale des Inmates est si forte qu'il leur est impossible d'imiter leurs devanciers et qu'ils s'approprient tout naturellement leurs chansons . « Midnight to six man » ne fait pas exception à la règle . Pour l'anecdote , rappelons qu'Eddie Edwards était alors le batteur des Vibrators et qu'il n'apparaît donc pas sur les photos de la pochette , sa participation étant signalée en termes pudiques : « John Bull - drums on '' Dirty water '' . Eddie - drums on all other tracks ( courtesy of CBS Records ) » . Entre Pretty

Things et Inmates

existe une indéniable parenté : même fidélité

à leurs goûts musicaux , mêmes authenticité

et rejet des compromissions , même sauvagerie scénique

, même forme de pureté ou de candeur qui les a sans doute

conduits à aimanter les galères ... Il n'est donc pas

étonnant que , sous le nom de Pretty

Things'n Mates , Phil May

, Dick Taylor , Ben

Donnelly , Tony Oliver et Eddie

Edwards - avec le concours de Matthew

Fisher ( ex-Procol Harum

) - aient enregistré ensemble un album de reprises intitulé

« A whiter shade of dirty water

» ( 1994 ) et rebaptisé « Rockin'

the garage » lors de sa réédition en 2008

. A côté de brûlots tels que « He's

waitin' » , « Strychnine

» , « Louie Louie

» ou « 96 tears »

, on y trouve aussi « Midnight to six

man '93 » . De bien jolies choses pour une belle initiative

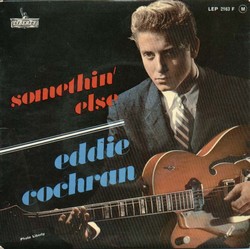

! « Jeannie , Jeannie , Jeannie » Avec ou sans doublement du '' n '' , avec ou sans '' a '' , avec un '' e '' ou un '' y '' terminal , avec ou sans virgule , avec le prénom répété deux ou trois fois , « Jenny Jenny » , de et par Little Richard ( Specialty Records , juin 1957 ) et « Jeannie , Jeannie , Jeannie » par Eddie Cochran ( Liberty , janvier 1958 ) sont de purs joyaux du rock'n'roll qui ont fait vibrer de plaisir tous les diamants de nos électrophones . Nous ne nous intéressons ici qu'à la seconde « Jeannie » , non pas parce que Richard Penniman était incontestablement moins crédible qu'Eddie pour déclarer sa flamme à une jeune femme , mais parce que la reprise des Inmates s'est portée sur la version du génial Cochran .

« Jeannie , Jeannie , Jeannie » nous a été offerte - avec « Somethin' else » , « Cherished memories » et « Lovin' time » - sur le 45 tours français LEP 2163 F dont la fabuleuse pochette a manifestement inspiré plusieurs générations de rockers , de Burt Blanca à Viktor Huganet , en passant par Thierry Le Coz ( Teen Kats / Casanova ) ; si éloquente qu'elle constitue mon fond d'écran d'ordinateur et que , agrandie au format 50 x 50 , elle trône fièrement derrière ma table de travail . Magic Records a judicieusement réédité cette perle sous forme de compact disc et sous sa pochette d'origine et « Jeannie , Jeannie, Jeannie » occupe une place de choix dans nombre de compilations , parmi lesquelles il convient d'isoler « Eddie Cochran rocks » ( Bear Family BCD 17136 AR , 2010 ) et « The ultimate collection . Eddie Cochran / Somethin' else » ( coffret de 8 CD , Bear Family BCD 15989 HK , 2009 , dont le contenu détaillé est reproduit in fine du bel article de J-W Thoury dans « JBM » n° 281 ) . Eddie Cochran a 19 ans à peine quand , le 12 janvier 1958 au Liberty Custom Recorders de Hollywood , il enregistre « Jeannie , Jeannie , Jeannie » avec son inséparable Conrad '' Guybo '' Smith à la basse électrique , Ray Johnson au piano et Earl Palmer à la batterie qui , très demandé , joue aussi avec Little Richard , Ricky Nelson , Larry Williams ou Fats Domino . On sait qu'Eddie a reçu sa première guitare à 10 ans , qu'il a débuté en tant que musicien de studio et qu'il est un virtuose de la six cordes , ce qui n'était pas si fréquent chez les chanteurs de l'époque ( « Il est celui qui joue réellement de la guitare » disait Marty Wilde en le présentant dans « Boy meets girls » du 16 janvier 1960 ) . Il s'accompagne donc lui-même avec une facilité et un talent qui éclaboussent et il grave ce jour là deux versions de la chanson , dont une peu connue car sans '' guitar overdub '' ; elle est évidemment incluse , en stéréo de surcroît , dans le coffret Bear Family . Grâce à Didier Delcourt ( Jukebox Magazine n° 37 ) nous savons que le son inimitable d'Eddie tenait largement au fait qu'il avait remplacé le micro grave d'origine de sa '' Gretsch G6120 '' par un micro '' Gibson '' . Petite cause et grands effets . Créditée

à George Mottola et Ricky Page

et initialement intitulée «

Johnny , Johnny , Johnny » ( si , si ! ) , «

Jeannie , Jeannie , Jeannie » conte l'histoire

vieille comme le monde ou - du moins - comme Chuck

Berry , d'un garçon cherchant à convaincre

une minette un peu réticente d'aller danser le rock et le bop

; elle n'aura pas à attendre puisqu'il viendra la chercher

à 8 heures tapantes , il sera beau comme un arc-en-ciel ( avec

ses chaussures en daim bleues , son teint rose et son futal noir )

, il lui apprendra toutes les danses de la planète et ils s'éclateront

comme jamais . L'histoire est donc rebattue et le texte un peu grêle

, mais la voix d'Eddie est taillée sur mesure pour le rock

et le thème de la chanson lui donne l'occasion d'accents charmeurs

et enjoués , de sorte qu'il emporte toutes les convictions

. Jeannie a dû lui tomber dans les bras sans préavis

, aussi rapidement que Sharon Sheeley

dans la vraie vie ! Le simple américain n'a pourtant fait qu'une

apparition fugitive dans le Top 100 ( 94ème , le 10 mars 1958

) . Comprenne qui pourra . En face 2 de «

First offence » ( 1979

) , « Jeanie , Jeanie , Jeanie

» - qui a perdu un '' n '' au passage - fait

immédiatement suite à «

Midnight to six man » mais cette proximité n'est que géographique

. Ne confondons pas , en effet , les mignonnes au ventre blanc et

aux dents nacrées avec les requins du showbiz que Phil

May vilipendait . La chanson a été choisie

par Bill Hurley qui n'a peur

de rien , car se mesurer à l'immense Cochran

est tout sauf aisé . Sans

surprise , les Inmates ne déméritent

vraiment pas , tout en cultivant leur différence . L'imagination

est au pouvoir : une ligne d'harmonica inextinguible , due à

leur ami Laurie Garman , remplace

le piano '' jerryleelewisien

'' présent sur la V.O. ; Pete Gunn

balance deux solos mordants , le second souligné par la basse

inspirée de Ben Donnelly

et , comme il le fait si bien , Bill étire à plaisir

la fin d'une phrase répétitive ( « We'll

rock around the clock and really have a baaaaaaall »

) . Leur version est donc plus longue que celle d'Eddie de près

d'une minute . C'est carré , propre et de haut niveau , mais

l'on peut , comme moi , préférer l'original . Une fois

n'est pas coutume . Il n'est pas interdit non plus de trouver que

la reprise de Johnny ( « Jeanie

, Jeanie , et ta soeur » , 1975 ) , servie par

un texte amusant de Michel Mallory

et un solo magistral de Jean-Pierre '' Rolling

'' Azoulay , n'a rien à envier à personne

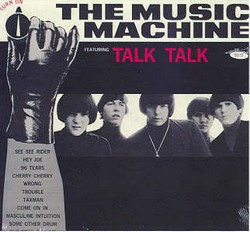

. « Talk talk » En 1966 à Los Angeles , Mark Landon ( guitare solo ) et Doug Rhodes ( orgue , piano , cuivres et flûte ) rejoignent The Ragamuffins ( '' Les Gamins des Rues '' ) , un trio aux racines plutôt folk mais en recherche de sonorités nouvelles , composé de Sean Bonniwell ( chant ) , Keith Olsen ( basse ) et Ron Edgar ( batterie ) . The Music Machine est née . Les garçons soignent aussitôt leur look : noir intégral du sol au menton , cheveux teints en noir et coiffures à la Brian Jones , gant noir à la main droite ! Accessoire que certains athlètes américains - noirs - utiliseront aussi sur les podiums olympiques de Mexico , deux ans plus tard . Il n'en faut guère davantage pour les affubler d'étiquettes stéréotypées du genre «garage » , « psychedelic » ou même « protopunk » . En réalité , The Music Machine est un groupe simplement talentueux et inclassable , peut-être trop en avance sur son temps . C'est le 30 juin 1966 qu'est enregistrée « Talk talk » chez RCA Hollywood , sous la houlette de Brian Ross , leur producteur . Couplée à « Come on in » , la chanson est éditée par Original Sound Records , petit label surtout connu pour sa collection « Oldies but Goodies » . Elle fait un carton ( 15ème au Billboard en décembre 1966 ) , au moment où sort l'album « Turn on the Music Machine » , seul véritable LP de ce groupe à la carrière météorique mais qui a laissé une empreinte beaucoup plus durable dans le paysage musical . « Talk talk » figure donc , tant en versions mono et stéréo que sous forme de clip vidéo , dans le double CD intitulé « The Music Machine . The ultimate turn on » regroupant l'album de 1966 et une vingtaine de démos , mix originaux et prises '' alternatives '' ou captées lors de répétitions ( Big Beat Records / Ace CDWIK2 271 , 2006 ) .

Auteur et interprète de « Talk talk » , Sean Bonniwell décrit le mal-être paranoïaque ( vous avez dit '' toc toc '' ? ) d'un garçon qui se sent poursuivi par la rumeur ( « the talk » ) , celle d'être « plus que sauvage ». Tout le monde est contre lui , son nom est traîné dans la boue et sa vie sociale réduite à néant . Il se terre mais préfère rester ainsi en hibernation jusqu'à ce que la rumeur se dissipe , plutôt que de reconnaître ses torts . On le voit , pour les hommes en noir , noir c'est noir ! Mentor du groupe , Sean avait une âme de poète ; Brian Ross disait qu'il était un parolier génial et un penseur du niveau de Dylan . La trop courte carrière ( 14 mois ) de la Music Machine ne permet pas d'en juger vraiment , mais son « Talk talk » a au moins le mérite de nous épargner les sempiternelles banalités du genre '' je l'aimais , elle m'a quitté , j'ai le coeur brisé et une larme sur le visage '' . Bonniwell ne fait pas dans le '' Bonnie ment '' ! Sean ne savait ni lire , ni écrire la musique mais livrait des idées de riffs et de mélodies aux autres membres du groupe qui réalisaient les arrangements … sans en être crédités pour autant . Lorsqu'il leur apporta et joua « Talk talk » , la première réaction du batteur , Keith Olsen , fut de demander où était la suite , car la chanson faisait à peine 1'40 . Les musiciens y ajoutèrent donc une quinzaine de secondes . A l'écoute , on comprend immédiatement que la Machine n'a pas volé son succès et la raison pour laquelle les Inmates ont , très tôt , inscrit ce titre à leur répertoire . Le combo californien leur ressemble beaucoup en effet , avec un son musclé qui évite le fracas , une vivifiante dynamique qui ne bascule pas dans la férocité et ne casse donc pas la tête , cette intensité dont on sent qu'elle vient des tripes , un chanteur doué , des instrumentistes talentueux , une belle cohésion et une production de qualité . Dans « Talk talk » , Mark Landon fait entendre toute la tessiture de sa guitare équipée d'une pédale fuzz - fabriquée par le bassiste du groupe à partir de pièces détachées trouvées dans le commerce et qui constitue la signature de la Music Machine - Ron Edgar affole les cymbales , Doug Rhodes est à l'orgue Farfisa et le tambourin est joliment utilisé . Bonniwell adopte la voix râpeuse et le débit hâché qui conviennent exactement à l'expression des tourments et de la frustration du type en manque d'estime de soi et en butte à la rumeur . 1'54 haletante et efficace ! Dopés par le succès de « First offence » , les Inmates retrouvent Vic Maile et le studio Jackson de Rickmansworth pour y graver leur deuxième album en mai et juin 1980 . Ils ont un nouveau batteur - Jim Russell qui remplace Eddie Edwards - et un matos nouveau pour enfoncer le clou . A ses '' Gibson ES 335 '' et '' Fender Jaguar '' , Peter Gunn a ainsi ajouté une '' Les Paul Junior '' , une '' Stratocaster '' , une '' Guild Starfire '' , une '' Zemaitis Custom '' et une '' Gretsch Double Anniversary '' ! Qui dit que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés ?

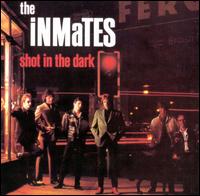

Intitulé

« Shot in the dark » ( «

Coup de feu dans le noir »

, au sens de coup de feu tiré à l'aveuglette ) , ce

deuxième LP sort en septembre . L'album s'ouvre sur «

Talk talk » qui colle si bien à la peau

des Inmates qu'elle sonne comme

une de leurs créations pour peu qu'on ait manqué l'original

. Ils sont tout simplement exceptionnels . Et les douze autres titres

sont du même métal ! Les membres de Music

Machine étaient des perfectionnistes qui répétaient

comme des forcenés , y compris quand les répétitions

étaient terminées , pour que le corps et la tête

s'imprègnent du rythme propre à chaque chanson et pour

parvenir à un niveau d'automatismes inconnu sur l'échelle

du regretté Richter .

J'ignore combien de temps les Inmates

ont travaillé sur « Talk

talk » , mais leur reprise est de nature à

donner aux créateurs le regret rétrospectif de n'avoir

pas répété davantage encore . En s'éloignant

peut-être moins nettement de la V.O. que de coutume , ils y

injectent une série de retouches qui font toute la différence

, avec le talent immaculé de chacun d'entre eux . La pédale

fuzz a ainsi laissé place à une overdrive moins agressive

et l'orgue a disparu , ce qui donne un son plus ouvert , plus aéré

et plus agréable , tout en renforçant l'intensité

rock du morceau . Le tambourin a aussi été évincé

et on a l'impression que , derrière sa batterie , Jim

Russell a toujours fait partie du groupe . Avec un clin

d'oeil à Chuck Berry

, Peter Gunn s'écarte

sensiblement du solo d'origine . Enfin , comme pour souligner le caractère

insidieux et lancinant des bruits qui courent , l'expression «

talk talk » est murmurée à plusieurs

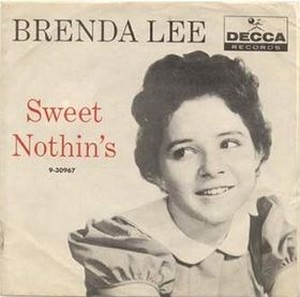

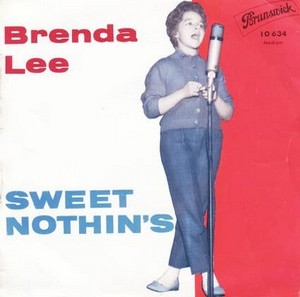

reprises . Parfait ! « Sweet nothin's » 13 août 1959 : une minuscule jeune fille ( elle culminera à 1m45 à l'âge adulte ) entre au studio Decca de Nashville . Elle a 14 ans et demi mais n'a vraiment rien d'une débutante . Poussée sur les planches par une maman énergique dès qu'elle a su marcher , elle a DEJA participé à des programmes de télé majeurs tels que le Steve Allen ou le Perry Como Show , chanté au Flamingo Hotel de Las Vegas , connu un passage à vide , fait la première partie de Gilbert Bécaud à l'Olympia , tourné dans plusieurs autres pays européens et en Amérique du Sud , gravé DIX singles , classé l'un d'eux dans le Top 50 , sorti son premier album , adopté un nom de scène percutant et amplement mérité son surnom de « Little Miss Dynamite » . Oui , c'est elle , Brenda Lee née Brenda Mae Tarpley . Chaperonnée par sa mère , elle vient donc enregistrer son onzième single , produit par Owen Bradley , avec « Sweet nothin's » en face A - qui colle parfaitement à son style et qui lui a été apportée par Ronnie Self ( '' Mr. Frantic '' ) autre poulain de son manager - et « Weep no more my baby » de John D. Loudermilk sur la face B ( Decca 30967 ) . On retrouvera « Sweet nothin's » sur son deuxième album intitulé « Brenda Lee . Miss Dynamite » édité en août 1960 ( Decca DL 4039 en mono , DL 74039 en stéréo ) , de même que sur la quasi totalité des compilations postérieures , parmi lesquelles « Brenda Lee .The definitive collection » ( MCA Nashville Decca B0004738-02 , 2006 ) . Publié le 28 septembre 1959 , le single cartonne ( 4ème au US Billboard Pop , 4ème en Grande Bretagne ) et devient disque d'Or . Le LP sur lequel figure « Sweet nothin's » fait presque aussi bien ( 5ème au Billboard ) et la carrière de Brenda s'envole .

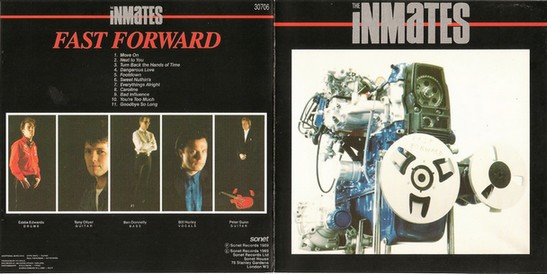

Comme son titre ( « Doux petits riens » ) le laisse entendre , la chanson a pour thème les mots doux . Ceux que murmure à l'oreille de la jeune fille le garçon qu'elle aime , quand ils marchent main dans la main , ces choses qu'elle a envie d'entendre , qu'il ne dirait à aucune autre , qui sont secrètes , qu'elle se remémore sur les bancs de l'école ou sous le porche de sa maison et qui lui vont bien au teint . D'où ces « hmmm » appréciateurs qui ponctuent la chanson . En 1959 , on a trouvé ça un peu fripon et certains ont parlé de « sexy cha-cha » ! Du coup la question de savoir si la précocité de Brenda débordait le cadre musical a été posée . Elle a rassuré son monde : « Je ne savais même pas à quoi ressemblait un garçon . J'ai chanté comme si je savais de quoi je parlais , mais j'ai dû emprunter ça au gars ( Ronnie Self ) qui m'a montré la chanson . Vous ne parlez même pas de ces choses là quand vous avez l'âge . Je suppose que j'ai fantasmé dans cette chanson . J'ai probablement souhaité me trouver dans la même situation et je l'ai chantée comme ça , mais je n'avais jamais eu la moindre expérience , c'est certain . » Rafraîchissant ! Le chuchotement initial auquel Brenda fait écho ( « han , han honey » puis « all right » ) prolongé par le « bzzz , bzzz , bzzz » des '' messes basses '' , est aussi original que judicieux , car il capte immédiatement l'attention . L'un de ces gimmicks qui marquent dans l'histoire de notre musique préférée . Et puis viennent la voix puissante , chaleureuse et percutante de Little Miss Dynamite , avec ses pleins et ses déliés , qui l'apparente à Timi Yuro , des choeurs féminins et une rythmique assez feutrée en contraste avec la '' BIG voice '' de Brenda et qui contribuent à l'ambiance de confidences de la chanson , un solo de saxo avec claquements de mains ... La maîtrise d'Owen Bradley est palpable et l'ensemble a donc traversé les 50 dernières années sans grands dommages . Mai 1988 : la déception due à « Heatwave in Alaska » , paru uniquement en France et en Allemagne , est oubliée ; la parenthèse Barrie Masters ( avec deux LP en 1984 ) est refermée ; après avoir manqué quelques albums , Bill Hurley et Eddie Edwards ont retrouvé leurs amis et ils ont assuré ensemble le concert du 20 juin 1987 à La Villette d'où est né « The Inmates meet The Beatles » qui a connu un succès comparable à celui de « First offence » . Les Inmates ont signé avec Sonet Records et ont à nouveau investi le studio fétiche de Rickmansworth qui dispose d'un matériel '' vintage '' . Ils vont y graver leur nouvel album , « Fast forward » , dont la parution n'interviendra qu'un an plus tard , en avril 1989 . Ce sera leur dernière collaboration avec Vic Maile , emporté par la maladie en juillet de cette année là.

On y trouve «

Sweet nuthin's » avec une légère

modification orthographique reflétant une menue différence

de prononciation ( Britanniques et Américains , dont la langue

est sans doute moins riche de nuances que la notre , ont ainsi de

ces coquetteries plumitives qui les conduisent à escamoter

des lettres ou à écrire , par exemple , « Ole

man river » au lieu de « Old

man river » ou « I

wanna be your man » à la place de «

I want to be ... » ) . Le

choix de la reprise appartient à Bill

Hurley : « Sweet

nuthin's est

une chanson que j'ai toujours faite et qui a toujours été

à mon répertoire , probablement depuis mes 15 ans ,

à cause de la version de Brenda Lee . Ici , nous recherchions

une sonorité située quelque part entre Eddie Cochran

et The Faces ... » . De fait , leur interprétation

est beaucoup plus virile . Les gaillards ont 33-34 ans , ils sont

en pleine forme et ce sont … les Inmates

, dont chacun a pu constater qu'ils ne font ni dans la guimauve ,

ni dans la country très prisée de Melle Lee . A la vérité

, leur « Sweet nuthin's

» n'a rien de commun avec les « Doux

petits riens » de Brenda . Ce n'est pas une cover , mais

une re-création . Le staccato de la rythmique , avec un Ben

Donnelly magistral , est un pur régal , les deux

solos de Peter Gunn sont étincelants

( et l'on se dit que le saxo de la V.O. doit s'oxyder au musée )

et Bill est comme un poisson dans l'eau mais qui n'est pas nommé

Wanda : il adapte légèrement le texte pour en faire

le récit d'un garçon , il virilise évidemment

les onomatopées , il bisse ou triple certains passages et ,

parmi ceux-ci , donne deux phrases ( « Secret

baby , I keep 'em to myself » et « My

baby give me that special look » ) de la voix de

baryton qu'il sait utiliser à l'occasion . On pense évidemment

aux breaks de « Summertime blues

» qui évoquent la voix du père d'Eddie et celle

du congressman condescendant . Le tout en 4'15 , soit deux de plus

que l'original . La version des Inmates

est donc très personnelle , mais l'on observera aussi que ,

dans leur discographie , « Sweet

nothin's » est le seul emprunt jamais fait à

une chanteuse . Et c'est , en soi , un bel hommage rendu à

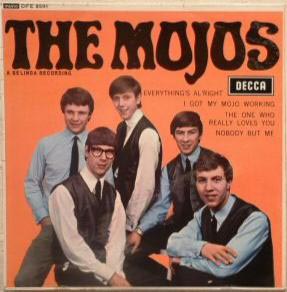

la grande voix de Brenda . « Everything's alright » Dans la déjà longue histoire du rock , nombre de groupes ont la double particularité de ne pas s'être attardés en chemin mais d'avoir néanmoins laissé une chanson pour la postérité. Deux ans avant la Music Machine , ce fut le cas des Mojos dont le nom doit beaucoup à Muddy Waters ( « Got my mojo working » , le « mojo » désignant dans sa chanson une sorte de talisman ou de porte-bonheur qui , en l'occurrence , ne marche pas ) . Formation du bouillonnant « Merseybeat » et parfois regardés comme '' les Yardbirds de Liverpool '' , The Mojos n'ont été pleinement actifs qu'en 1964 et 1965 , années au cours desquelles cinq de leurs huit simples et leur unique EP ont été gravés . En début d'année 1964 , ils décrochent un engagement de cinq semaines au « Star Club » de Hambourg , ville où bien des musiciens anglais ont découvert la vie . Ils travaillent dur , connaissent des moments difficiles et , pour s'occuper l'esprit et ne pas jeter l'éponge quand le moral est en berne , écrivent ensemble des chansons ... dont l'inoxydable « Everything's alright » .

A l'évidence , le titre et le thème de la chanson visaient à exorciser la déprime ambiante au moment de son écriture . Avec une assez grande économie de mots , « Everything's alright » parle en effet d'un garçon qui était parti , qui est revenu ( comme les Mojos lorsque leur exil allemand aura pris fin ) et se sent si bien qu'il trouve le courage de presser une belle de le laisser l'aimer . Rien à voir avec le texte humoristique de Schmoll qui , en parolier avisé , a seulement conservé le titre d'origine . La vedette de la chanson est le piano de Terry O'Toole , omniprésent et excellent , au détriment des guitares qui sont plus que discrètes . L'intro est de toute beauté avec ce piano et un tambourin bien placés . Stu James , dont la critique a pu dire qu'il était le meilleur chanteur de Liverpool ( ! ) , a une voix agréable et assez haut perchée . On l'entend hélas trop peu , les choeurs occupant presque tout l'espace vocal , ce qui est sans doute la rançon de l'écriture à cinq mains . Pour moi , la chanson souffre donc d'un net déséquilibre : bien trop peu de guitares et des choeurs surabondants . Le rock qui nous fait vibrer est assez éloigné . Qu'à cela

ne tienne , les Inmates vont

nous arranger ça . Les guitares jouent , ça commence

à chauffer ; Edwards

entrechoque ses baguettes là où il y avait un tambourin

et on voit qu'il n'est pas venu pour minauder . Hurley

les rejoint avec sa voix râpeuse de vrai rocker ; on le laisse

chanter et il balance une partie du refrain ( « let

me hold your hand , be your lovin' man » ) dans

les graves , comme le grand méchant loup ; la rythmique se

déchaîne régulièrement et on ne sait où

cela va nous mener car ces types avaient déjà attaqué

pied au plancher ; il y a quelques accalmies mais c'est pour mieux

faire donner l'artillerie peu après ; les choeurs sont là

sur le refrain mais savent rester à leur place ; puis , quand

notre halètement prend des allures de soufflet de forge , mister

Gunn nous sauve la mise avec un solo bref , vif et tranchant . Un

détail pour être complet : cette version musclée

de « Everything's alright »

arrache bien mais est loin d'être le meilleur titre de l'album

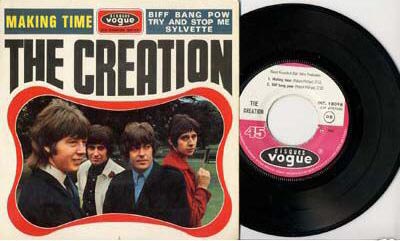

( « Fast forward » ) . « Making time » Dans le '' swinging London '' du milieu des années soixante , les groupes talentueux et inventifs ne manquent pas . Baptiser le sien '' The Creation '' peut donc sembler un rien présomptueux . C'est pourtant ce que font Kenny Pickett ( chant ) , Eddy Phillips ( guitares solo et rythmique ) , John Dalton ( basse ) et Jack Jones ( batterie ) qui se produisaient précédemment sous le nom de '' Mark Four '' . Shel Talmy , leur nouveau producteur , est à l'origine de ce changement et c'est Kenny Pickett qui a proposé '' Creation '' après avoir lu un livre de poésie russe . Chanteur mais pas inculte … d'autant qu'il écrit les chansons du groupe avec Eddy Phillips et que , sur scène , muni d'aérosols de peinture , il crée des fresques sur draps tendus auxquelles il met ensuite le feu . « Notre musique est rouge , striée d'éclairs violets , et nous préparons la mise en scène de notre show comme un film en mouvement permanent » précise Phillips qui , lui , innove avec des solos de guitare à l'archet … dont Jimmy Page saura s'inspirer . Souvent comparés aux Kinks et aux Who , les Creation s'inscrivent dans la vague mod - psychédélique anglaise des mid-sixties . On a même parlé de « freakbeat » à leur sujet : encore un pied dans l'ère beat mais , s'agissant du son et des textes , déjà annonciateurs de ce qui deviendra le psychédélisme . Ecrite par le tandem Pickett - Phillips et couplée à « Try and stop me » , « Making time » sort en Angleterre le 17 juin 1966 sur le petit label indépendant Planet créé par Shel Talmy , dont c'est là la première production pour The Creation ( PLF 116 ) . Chez nous , Vogue propose ces deux titres , complétés par « Biff bang pow » (avec Nicky Hopkins au piano) et par l'instrumental « Sylvette » , sur un EP ( INT 18098 - cf. photo ) . Parmi les compilations récentes incluant « Making time » , citons « Creation : Making time , vol. 1 » ( Sin-Drome Records , 1999 ) et la B.O. du film « Rushmore » de Wes Anderson ( 1998 ) .

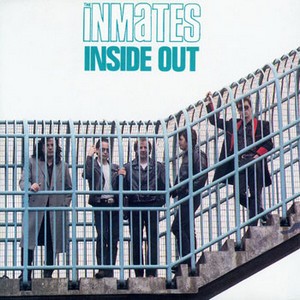

« Making time » est une critique de la classe politique qui chante toujours la même chanson et ne tient jamais ses promesses et , par extension , de ceux qui y croient et devraient donc ouvrir un peu plus grand les yeux . Grand fan des Creation , Pete Townshend lancera ultérieurement un appel à ne plus se laisser duper , « Won't get fooled again » , qui développe la même idée de manière nettement moins feutrée . La virulence de « Making time » réside davantage dans l'orchestration percutante que dans la partie vocale . Jouant un long solo à l'archet sur sa Gibson ( 35 secondes ) , Eddy Phillips produit en effet un son touffu et bien peu mélodique qui , plus près de nous , semble avoir donné des idées à Tom Morello de Rage Against The Machine . Par contraste , le chant de Kenny Pickett qui a des intonations '' lennoniennes '' et les choeurs présents sur le refrain , semblent assez apaisés . Peut-être le combo a-t-il voulu ainsi opposer le grondement de la colère populaire pouvant naître d'une accumulation de mensonges à la résignation des masses trop crédules , l'un des derniers mots de la chanson étant en effet « Take your pick » ( « Choisissez » ) ? Quoi qu'il en soit , le 16 juillet 1966 « Making time » culminera à la 42ème place des charts anglais mais se classera 5ème en Allemagne . Ayant été appelé à remplacer momentanément Pete Quaife chez les Kinks et à participer à l'enregistrement de « Sunny afternoon » , John Dalton se retrouve alors classé avec deux groupes différents , tagada-tagada-voilà-le-Dalton ! Après un second intérim au cours de l'été 1966 , il rejoindra définitivement les Kinks en 1968 , année au cours de laquelle Ron Wood fera , lui , fugitivement partie de Creation . En août 1991 , les Inmates enregistrent aux Greenhouse studios de Londres un nouvel album , « Inside out » , dont la pochette et l'une des photos intérieures évoquent manifestement le nom du groupe .

Si l'on fait abstraction

de « Heatwave in Alaska »

( 1982 ) , c'est la première fois qu'ils sont privés

de Vic Maile et cela s'entend

. Je serais même tenté de dire que le silence causé

par son absence est assourdissant . Dans ce contexte , quel genre

de reprise les Inmates nous donnent-ils de «

Making time » ? La magnifique voix de Bill ,

placée dans le grave sur le premier couplet , lui donne une

couleur assez sombre ou inquiétante , en phase avec le thème

de la chanson , qu'un effet d'écho initial contribue aussi

à installer . Bill en complète le texte de quelques

membres de phrases - ce qui le rend plus intelligible pour qui n'a

pas une parfaite maîtrise de la langue anglaise - et nous offre

un bel assortiment d'onomatopées de son cru , avec un gimmick

sur le dernier adjectif qu'il hache menu , « sick

» devenant «si-si-si-sick

» . Les choeurs sont avec lui sur le refrain dont Hurley

- autre petite trouvaille - s'abstient cependant de chanter les deux

premières phrases . S'il en était besoin , Eddie

Edwards confirme qu'il appartient à l'élite

des batteurs tempétueux , mais la rythmique est plus galopante

que celle des Creation et le

solo de Pete Gunn à la

fois nettement plus court et joué de manière plus conventionnelle

que ne l'avait fait son homologue . A l'arrivée , cette version

de « Making time »

par les Inmates apparaît

donc moins échevelée que l'original et un peu moins

rock que ce qu'ils délivrent habituellement . De mon point

de vue , elle domine la V.O. , mais il y a mieux sur « Inside

out » qui n'est pas leur meilleur album . « Nervous breakdown »

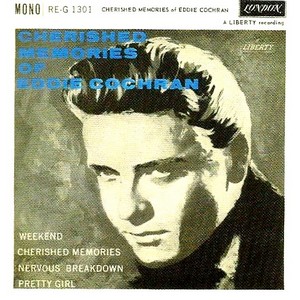

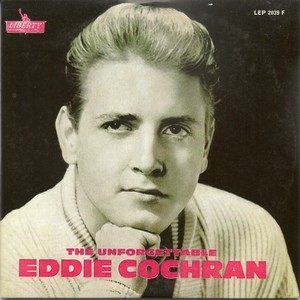

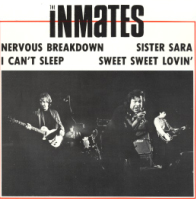

Allez savoir pourquoi , la sortie de « Nervous breakdown » n'interviendra que post mortem , en novembre 1961 en Grande-Bretagne ( EP London RE-G 1301 : « Cherished memories of Eddie Cochran » ) , puis le 5 janvier 1962 aux Etats-Unis ( LP Liberty LRP 3220 intitulé « Never to be forgotten » et aussi proposé en stéréo ) et en France ( super-45 tours Liberty LEP 2039 F : « The unforgettable Eddie Cochran » ) . Selon les éditions , la chanson est attribuée au tandem Roccuzzo - Cochran ou à Roccuzzo seul . Certains croient même savoir que , faisant alors le siège des studios de Hollywood , Mario Roccuzzo l'aurait écrite entre le tournage de bouts d'essai et la lecture de quelques scripts chez Columbia et United Artists . Que nenni ! En réalité , ce garçon n'a rien écrit du tout . La véritable histoire de « Nervous breakdown » a été rapportée par Sharon Sheeley , à laquelle Roccuzzo s'était confié, et elle révèle que les qualités humaines d'Eddie Cochran étaient à la hauteur de ses talents musicaux . Dans une boutique de disques de Hollywood , '' Music City '' , aux environs de 2 heures du matin , le jeune Roccuzzo tombe nez à nez avec Eddie . Il lui dit qu'il est un de ses grands fans , ils discutent un peu et Mario avoue que son plus cher désir serait de devenir auteur-compositeur . Eddie l'invite à boire un pot chez Jerry Capehart - son manager , producteur et ami - qui l'hébergeait ce soir là . Ils forcent un peu sur la bière et l'esprit de Mario s'embrume . Quand il émerge au matin , Eddie est assis dans le salon et , dans un grand sourire , lui dit « Hey man , je crois bien que tu as déjà composé un tube » . Puis il lui chante « Nervous breakdown » en s'accompagnant à la guitare . « Je sais fichtrement bien que je n'ai jamais écrit la moindre chanson » rétorque Mario . Mais Eddie lui tend quelques feuillets en disant « Prends toujours ; ça t'aidera peut-être à démarrer » . ( Mario Roccuzzo n'a pas persévéré dans l'écriture , mais s'est imposé en tant qu'acteur : 250 films télévisés et une douzaine de rôles au cinéma ) . Même si Eddie s'y met en scène , les paroles de « Nervous breakdown » ne sont pas autobiographiques . Il nous parle en effet d'un gars secoué de tremblements , qui flirte avec la dépression nerveuse et auquel le médecin annonce qu'il est devenu une loque humaine . Eddie décide donc de se reprendre en mains : plus de filles pendant un temps , plus de sorties avec sa bande , plus de cinés ni de retours tardifs ; du coup , sa copine devra aller voir ailleurs . Aucun rapport avec le thème du petit dur promettant aux types qui lui font face de les envoyer à l'hosto les uns après les autres , développé par Lucky Blondo dans sa reprise de 1978 ( « Attention les yeux , je suis nerveux » ) qui n'a pas fait date . Tout a été dit(-Cochran ) sur l'interprétation royale , avec ce génial chevrotement sur « Ne-e-e-rvous » et « bre-e-eakdown » du type qui ne maîtrise plus rien - ni son corps ni sa voix - et que le toubib vient encore d'enfoncer ! Jean-William Thoury a très justement qualifié ce trémolo d' « irrésistible » ( Jukebox Magazine n° 281 ) . L'adjectif s'applique à la chanson dans son entièreté , qui n'a d'ailleurs pas pris une ride , contrairement à la plupart des V.O. qui viennent d'être ici survolées . Nous n'en dirons donc pas davantage , si ce n'est que le riff de « Nervous breakdown » permet d'entendre Eddie non seulement à la guitare électrique , mais aussi à la guitare acoustique ( probablement sa Martin D-18 ) qu'il utilisait volontiers en studio . Merveilleux garçon pétri de dons et qui savait donner . On ne se lasse jamais de l'écouter ! La reprise des

Inmates a été mise en boîte

en août 1991 et figure sur leur

huitième album , « Inside out

» , un rien égratigné ci-dessus . Elle est excellente

, plus fidèle à l'original que ne l'était leur

version de « Jeannie , Jeannie , Jeannie »

et que ce qu'ils livrent habituellement . Peut-être parce qu'elle

a toujours été jouée sur scène par le

groupe depuis ses tout premiers concerts . L'étirement

de certains mots étant l'une de ses spécialités

, Bill est parfaitement à son affaire avec le tressaillement

sur '' nervous breakdown ''

et il en profite pour donner un relief particulier à l'expression

qui suit , '' a mental shakedown "

, non sans apporter deux ou trois petites retouches au texte . Les

musiciens , eux , étirent légèrement l'accord

introductif et la fin du morceau ( qui fait donc une dizaine de secondes

de plus que la V.O. ) , font davantage donner les guitares ( ce qui

place la basse en retrait par rapport à celle qu'on entend

sur l'original ) et remplacent le claquement de mains par un effet

de batterie . Un problème de production évident prive

malheureusement cette belle version des Inmates de l'éclat

mérité . Et , « il y

a au moins cinquante ans de cela , le son venu des USA

» était si éclatant … For EP fans only ,

un enregistrement public de «

Nervous breakdown » figure sur un 45 tours (

Cell 001 ) offert avec la brochure ''

The Inmates story '' qui fut éditée en 1990 .

Si « Gordon n'est pas Gene Vincent » et si Hurley n'a pas totalement la magie de Cochran , les reprises de classiques du rock'n'roll et de la '' loud pop '' anglaise par les Inmates n'en sont pas moins hautement réjouissantes . Tous ceux qui se sont risqués à cet exercice périlleux ne peuvent en dire autant . L'intense plaisir ressenti à leur sortie a pu être prolongé par « The heat of the night » , superbe live de 1998 montrant ce dont sont capables des Taulards libérés sur scène , notamment dans « Sweet nuthin's » et « Dirty water » présentés plus haut . Pour autant , la contribution des Inmates à l'édifice du rock'n'roll ne se limite pas à une série de covers , dont l'immense majorité supplante largement les originaux et s'écarte suffisamment d'eux pour mériter d'être regardées comme des re-créations . A cet égard , il arrive même que la version donnée par le groupe transfigure la chanson d'origine et la rende totalement méconnaissable . Ainsi en est-il par exemple de « Feelin' good » , l'un des rocks les plus fulgurants de leur deuxième album - un chef d'oeuvre en vérité - et qui était au départ ( 1953 ) un paisible blues des familles de Junior Parker ! L'apport

essentiel des Inmates résulte

bien davantage de leurs propres oeuvres , absolument étincelantes

, telles que « I can't sleep »

, « Jealousy » , «

Back in history » , « Tell

me what's wrong » , « Waiting

game

» , « Crime don't pay »

, « ( I thought I heard a ) heartbeat

» , « I can't make up my mind

» , « Show you my way

» , « She's gone rockin'

» , « Betty Lou »

, « Three little sisters

» , « Move on

» , « Footdown »

, « Caroline » , «

You're too much » , « You

ain't never » , « Too hot

» ou « Baby drives me crazy

» , pour ne citer que quelques-uns des rocks qu'ils ont composés

, en passant donc sous silence toutes les ballades et morceaux mid-tempo

splendides dont les membres du groupe sont également les auteurs

. Eddy l'a dit , « les gens oublient

puis redécouvrent le rock'n'roll » . Une

maison de disques californienne vient ainsi de sortir quelques reprises

magistrales de ZZ Top par Bill

Hurley , enregistrées en 1999 et inexplicablement

oubliées . « One , two , three

o'clock , four o'clock , rock ! » L'heure est venue

de redécouvrir les Inmates

… et de constater qu'une place leur revient de droit au Rock'n'Roll

Hall of Fame , quelque part entre les Pretty

Things et le Creedence Clearwater

Revival auquel ils ont d'ailleurs été souvent

comparés et dont ils auraient mérité le succès

.

Pierre-Marie

Châteauneuf

Toute reproduction partielle ou intégrale est interdite aux termes de la propriété intellectuelle. Tout contrevenant s’expose à des poursuites.©Pierre-Marie Châteauneuf/Francis Lachet

The Inmates est une marque déposée par P.Staines/T.Oliver/B.Hurley/B.Donnelly

et utilisée avec leurs permissions. Toute utilisation sans

autorisation est passible des lois en vigueurs.

|